例年5月に幕張で行われる日本地球惑星科学連合JpGUですが、今年、2020年はAGU(アメリカ地球物理学連合)との合同開催となります。すでにアブストラクト投稿が始まっておりますが、本年も、高精細地形地物情報に関するセッションを開催します。口頭発表はJpGU期間中の日曜日午前(2020/5/24 AM1)、ポスター発表は同日午後(PM3)となる予定です。地球人間圏科学(H)を母体とした、領域外・複数領域(M)セクションからの開催となります。今年は人間活動との相関にも着目し、「人新世(the Anthropocene)」における高精細データの利活用を探ります。高精細地形・地物情報のテクニカルな面から応用的な面まで、幅広いテーマでの研究発表をお待ちしています。

Here is the call for abstracts for our session M-TT49 GEOSCIENTIFIC APPLICATIONS OF HIGH-DEFINITION TOPOGRAPHY AND GEOPHYSICAL DATA IN THE ANTHROPOCENE at the next JpGU-AGU Joint Meeting in May 2020 (oral will be on Sunday morning, posters will be on Sunday afternoon). The abstract submission is now open, ending on February 18. Here we emphasize "the Anthropocene" as the session theme. Your cutting-edge research presentations are welcome regarding the applications of high-definition topographic and geophysical data, focusing on, but not limited to, the human-nature interactions. Reports on cutting-edge measurement applications are also welcome. Our session is based on Human Geosciences (H) section and will be provided in Multidisciplinary and Interdisciplinary (M) section.

M-TT49

GEOSCIENTIFIC APPLICATIONS OF HIGH-DEFINITION TOPOGRAPHY AND GEOPHYSICAL DATA IN THE ANTHROPOCENE

session details:

http://www.jpgu.org/meeting_j2020/sessionlist_jp/detail/M-TT49.html

planned on

May 24 (Sun) morning (AM1) and afternoon (PM3)

session description:

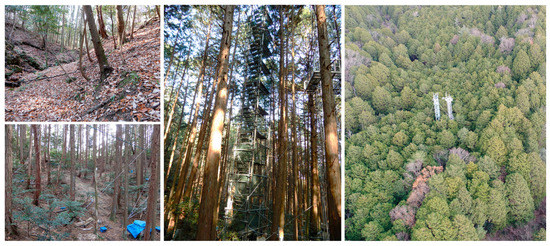

Recent technical developments have enabled us to acquire high-definition topographic and geophysical data for geoscientific research, including land surface processes, subsurface structures, submarine and aerial environments, and geo-ecological interactions. Such high-definition or high-resolution data are particularly useful for studies on relatively short-term, i.e., decadal to millennial time scales, and for future predictions using numerical modelings. In this session, we expect submissions on topics challenging the issues in the Anthropocene, the most recent geological era of the Earth considerably affected by human activities. A range of topics would fit the session framework, such as theoretical works, improvements in the data acquisition, extensive data preservation and archiving, pre- and post-processing, statistical analysis, physical modeling, and numerical simulation for any kind of geoscientific research in the Anthropocene. The methodological approaches may include, but not limited to, laser scanning, SfM-MVS photogrammetry, GNSS precise positioning, SAR interferometry, multi-beam sonar, ground-penetrating radar, geomagnetic and electromagnetic sensors, based on terrestrial (fixed or mobile) and aerial (UAV or manned airborne) platforms.

conveners:

Yuichi S. Hayakawa (Environmental Earth Science, Hokkaido University)

Shigekazu Kusumoto (Graduate School of Science and Engineering for Research, University of Toyama)

Christopher Gomez (Faculty of Maritime Sciences, Kobe University)

Abstract submission deadline:

February 18 (Tue), 2020 (17:00 JST)

[ early-bird submission deadline with discount rates:

February 4 (Tue), 2020 (23:59 JST) ]

submit your abstract at

http://www.jpgu.org/meeting_e2020/