PEPS特集号(SPEPS)「高精細地形地物情報の地球科学的応用」完成

▶︎以前の記事は【こちら】

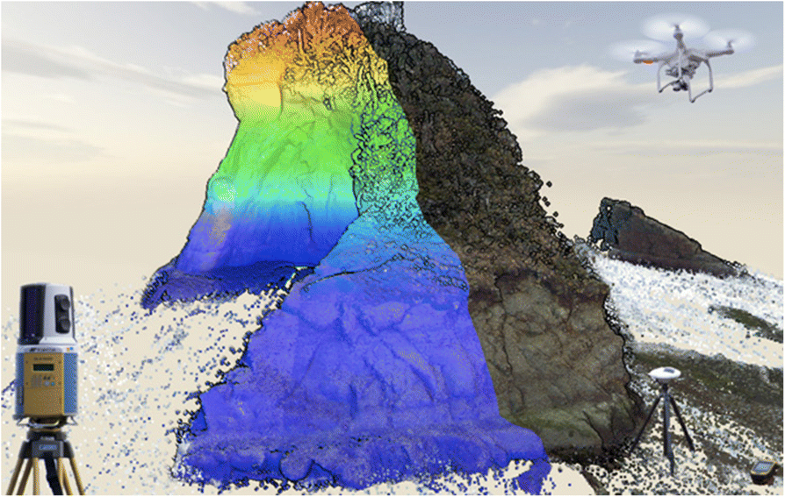

JpGUの学術誌『Progress in Earth and Planetary Science(PEPS)』で我々による編集が進んでいた特集号「High-definition topographic and geophysical data in geosciences」(高精細地形地物情報の地球科学的応用)が,完成しました。

"High-definition topographic and geophysical data in geosciences"

Associate Editors

Associate Editors

Yuichi S. Hayakawa (Hokkaido University)

Thad A. Wasklewicz (East Carolina University)

Hiroyuki Obanawa (National Agriculture and Food Research Organization)

Shigekazu Kusumoto (University of Toyama)

http://progearthplanetsci.org/speps_j/004.htmlThad A. Wasklewicz (East Carolina University)

Hiroyuki Obanawa (National Agriculture and Food Research Organization)

Shigekazu Kusumoto (University of Toyama)

下記は、本特集号で出版された論文の一覧です(出版年月の新しい順)。7本の学術論文と、前書き(Preface)で構成されます。

- Hayakawa YS, Wasklewicz TA, Obanawa H, Kusumoto S (2018) Preface to the special issue “High-definition topographic and geophysical data in geosciences”. Progress in Earth and Planetary Science 5:88.

doi:10.1186/s40645-018-0246-x - Gomez C, Purdie H (2018) Point cloud technology and 2D computational flow dynamic modeling for rapid hazards and disaster risk appraisal on Yellow Creek fan, Southern Alps of New Zealand. Progress in Earth and Planetary Science 5:50.

doi:10.1186/s40645-018-0208-3 - Obanawa H, Hayakawa YS (2018) Variations in volumetric erosion rates of bedrock cliffs on a small inaccessible coastal island determined using measurements by an unmanned aerial vehicle with structure-from-motion and terrestrial laser scanning. Progress in Earth and Planetary Science 5:33.

doi:10.1186/s40645-018-0191-8 - Saito H, Uchiyama S, Hayakawa YS, Obanawa H (2018) Landslides triggered by an earthquake and heavy rainfalls at Aso volcano, Japan, detected by UAS and SfM-MVS photogrammetry. Progress in Earth and Planetary Science 5:15.

doi:10.1186/s40645-018-0169-6 - Wasklewicz T, Zhu Z, Gares P (2017) Simulating and quantifying legacy topographic data uncertainty: an initial step to advancing topographic change analyses. Progress in Earth and Planetary Science 4:32.

doi:10.1186/s40645-017-0144-7 - Yamasaki S, Tabusa T, Iwasaki S, Hiramatsu M (2017) Acoustic water bottom investigation with a remotely operated watercraft survey system. Progress in Earth and Planetary Science 4:25.

doi:10.1186/s40645-017-0140-y - Kusumoto S (2017) Eigenvector of gravity gradient tensor for estimating fault dips considering fault type. Progress in Earth and Planetary Science 4:15.

doi:10.1186/s40645-017-0130-0 - Hayakawa YS, Kusumoto S, Matta N (2017) Seismic and inter-seismic ground surface deformations of the Murono mud volcano (central Japan): a laser scanning approach. Progress in Earth and Planetary Science 4:3.

doi:10.1186/s40645-016-0116-3

どの論文も、高精細地形・地物情報に関する最先端の手法・分析を適用し、革新的な地球科学の研究成果を提示しているものとなります。

論文を執筆いただいた著者の皆様はもちろんのこと、査読に携わった全ての研究者、および特集号としての編集に尽力していただいたPEPS編集委員会、JpGU事務局、Springer社の関係皆様方のお陰で、本特集号を出版できたことに、改めて感謝申し上げます。

論文を執筆いただいた著者の皆様はもちろんのこと、査読に携わった全ての研究者、および特集号としての編集に尽力していただいたPEPS編集委員会、JpGU事務局、Springer社の関係皆様方のお陰で、本特集号を出版できたことに、改めて感謝申し上げます。